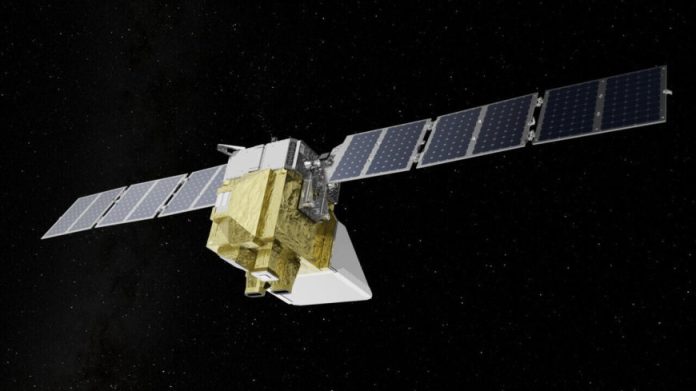

La République démocratique du Congo (RDC) s’apprête à franchir une étape décisive dans son développement technologique et économique. À l’issue d’un échange avec le président Félix Tshisekedi, le représentant de Monacost, Jean-Philippe Anvam, a confirmé que les fonds nécessaires – environ 400 millions USD – sont déjà mobilisés par une banque pour l’acquisition d’un satellite. Une annonce qui soulève autant d’enthousiasme que d’interrogations, notamment sur l’impact économique de ce projet stratégique.

Un investissement colossal dans un secteur stratégique

Le montant annoncé, 400 millions USD, représente un investissement significatif pour un pays dont l’économie repose encore largement sur les matières premières. À titre comparatif, ce chiffre équivaut à près de 10 % du budget annuel de l’État consacré aux infrastructures. Mais pour Kinshasa, l’enjeu dépasse largement la dépense : il s’agit de s’inscrire dans la course mondiale aux technologies spatiales et de réduire la dépendance aux services étrangers en matière de télécommunications et de connectivité.

Aujourd’hui, une grande partie de la connectivité Internet, de la téléphonie et des services numériques en RDC dépend de satellites étrangers. Cette dépendance entraîne des coûts élevés pour les opérateurs et limite la compétitivité du pays dans le secteur numérique. L’acquisition d’un satellite national pourrait donc réduire sensiblement la facture des télécommunications, améliorer la couverture dans les zones rurales et favoriser l’inclusion numérique.

Pour les entreprises congolaises, notamment les fintech, les startups et les PME, cette infrastructure constitue une promesse d’accès à des services de meilleure qualité et à moindre coût, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités économiques.

Comparaison avec les autres pays africains

La RDC ne fait pas figure de pionnière sur le continent, mais elle rattrape son retard. Le Nigéria a lancé dès 2003 son premier satellite de communication (NIGCOMSAT-1), financé à plus de 300 millions USD. Malgré des défaillances techniques, le pays en a tiré des bénéfices en matière de connectivité et d’applications dans l’éducation et l’agriculture.

L’Angola, en 2017, a lancé son satellite AngoSat-1 (plus de 320 millions USD), qui a connu des difficultés, mais qui marque une volonté claire de renforcer la souveraineté numérique.

Le Rwanda, quant à lui, a opté pour une stratégie plus agile. En partenariat avec OneWeb et des acteurs privés, Kigali a déployé des satellites de moindre coût pour étendre Internet dans les zones rurales.

Dans ce contexte, la RDC, avec un investissement de 400 millions USD, se place parmi les pays africains ayant fait le pari d’une infrastructure lourde et nationale, plutôt qu’une solution hybride avec des partenaires internationaux. L’enjeu sera donc de prouver la viabilité économique de ce choix.

Un levier pour la sécurité et la souveraineté nationale

Au-delà de la connectivité, le satellite aurait un rôle stratégique dans la gestion du territoire et des ressources naturelles. La RDC, pays-continent aux richesses immenses et aux frontières poreuses, pourra améliorer la surveillance de son espace aérien, de ses forêts et de ses minerais.

Cela représente non seulement un gain économique à long terme (lutte contre l’exploitation illégale des ressources, optimisation de l’agriculture), mais également une avancée dans la protection de la souveraineté nationale.

La mise en place d’un satellite ne se limite pas à son lancement. Elle implique la création de centres de contrôle, de stations terrestres, ainsi que la formation d’ingénieurs et de techniciens locaux. Si le projet est mené avec une stratégie claire de transfert de compétences, il pourrait générer des centaines d’emplois qualifiés et stimuler l’écosystème technologique congolais.

Pour un pays où la jeunesse représente plus de 60 % de la population, ce chantier est aussi une opportunité de préparer une nouvelle génération d’experts dans les métiers du spatial et du numérique.

Toutefois, des questions demeurent sur la rentabilité réelle du projet. Le coût initial de 400 millions USD pourrait peser lourdement sur les finances publiques si les revenus générés par le satellite ne sont pas à la hauteur des attentes. La gestion du projet devra donc être rigoureuse, transparente et alignée sur les priorités nationales.

Des partenariats public-privé, impliquant les opérateurs télécoms et les acteurs de l’économie numérique, pourraient renforcer la viabilité économique du satellite et éviter qu’il ne devienne une simple vitrine technologique.

Une opportunité à transformer en moteur de développement

L’acquisition d’un satellite par la RDC constitue sans doute l’un des projets les plus ambitieux des dernières années. Bien mené, il pourrait transformer le paysage économique congolais en stimulant la connectivité, en renforçant la souveraineté et en ouvrant de nouvelles perspectives pour l’innovation locale. Mais pour que cet investissement ne se traduise pas par une charge financière supplémentaire, il devra s’accompagner d’une vision claire, d’une gouvernance solide et d’une stratégie économique inclusive.

En somme, la RDC joue une carte à haut risque mais à fort potentiel. Le satellite à 400 millions USD peut devenir un véritable levier de développement économique et technologique, à condition que sa mise en œuvre privilégie l’intérêt public, la transparence et l’intégration des acteurs locaux

De Favre